SCROLL

エージェントは、

社会の「困った」を

事業で解決しようと試みる

挑戦者の集まりです。

身近な誰かの「困った」を解決したいという、強い想い。

事業として欠かせない収益を諦めない、仕組みづくり。

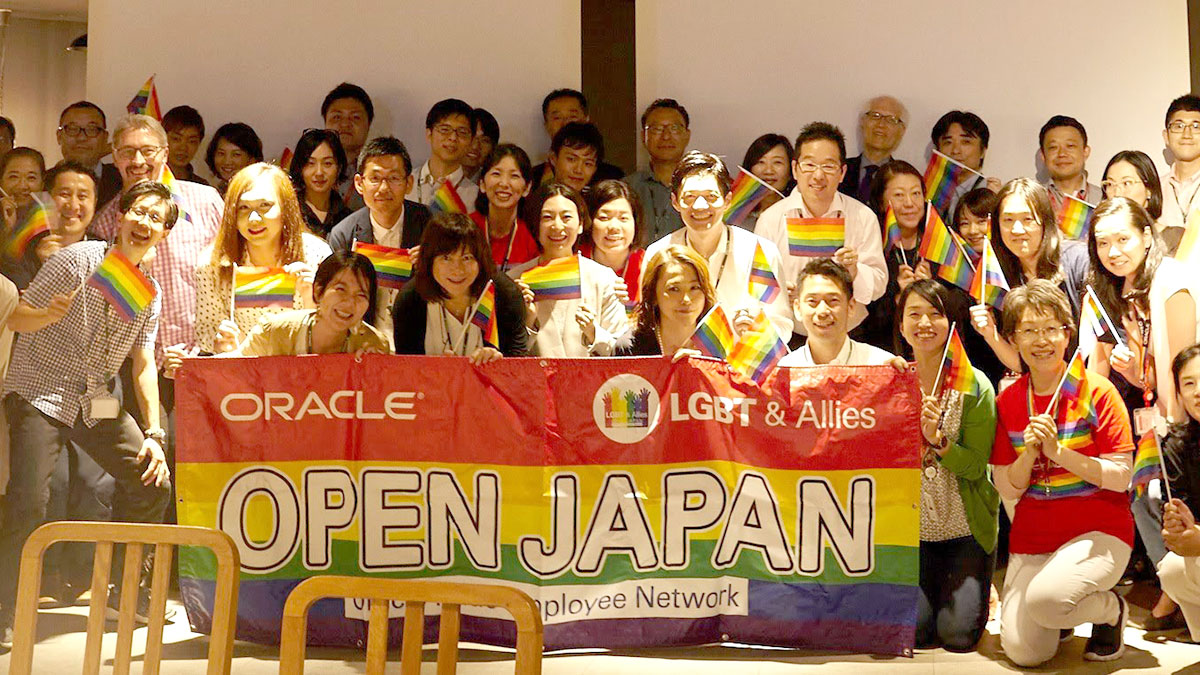

社会、生活者、取引先、働く自分たち

あちこちに視点を飛ばして、想像と対話を重ねながら、みんなが笑顔になれる事業をデザインしていく。

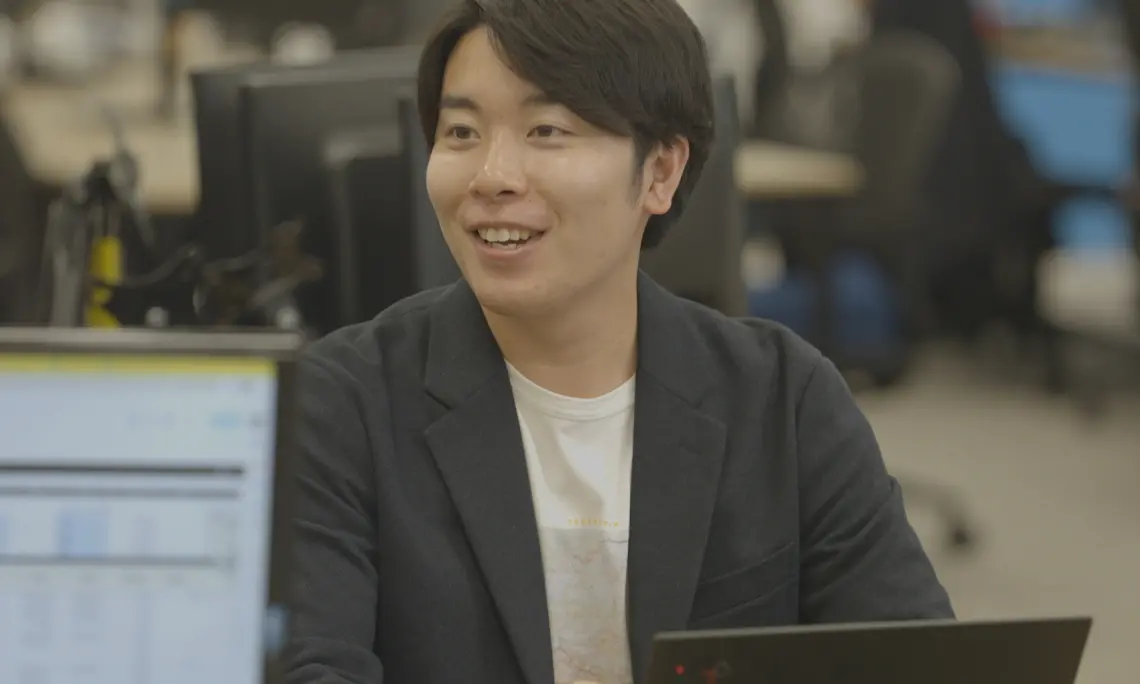

ゲームに熱中する子供のように没頭して、

仲間と協力しながら、失敗と挑戦を繰り返し、

ふと気が付くと、これまで歩んできた道のりが

誰かの笑顔と、自分のキャリアに変わっている。

それが、エージェントでの働き方です。

仲間と協力しながら、失敗と挑戦を繰り返し、

ふと気が付くと、これまで歩んできた道のりが

誰かの笑顔と、自分のキャリアに変わっている。

それが、エージェントでの働き方です。

どうです?

ちょっとワクワクしませんか?